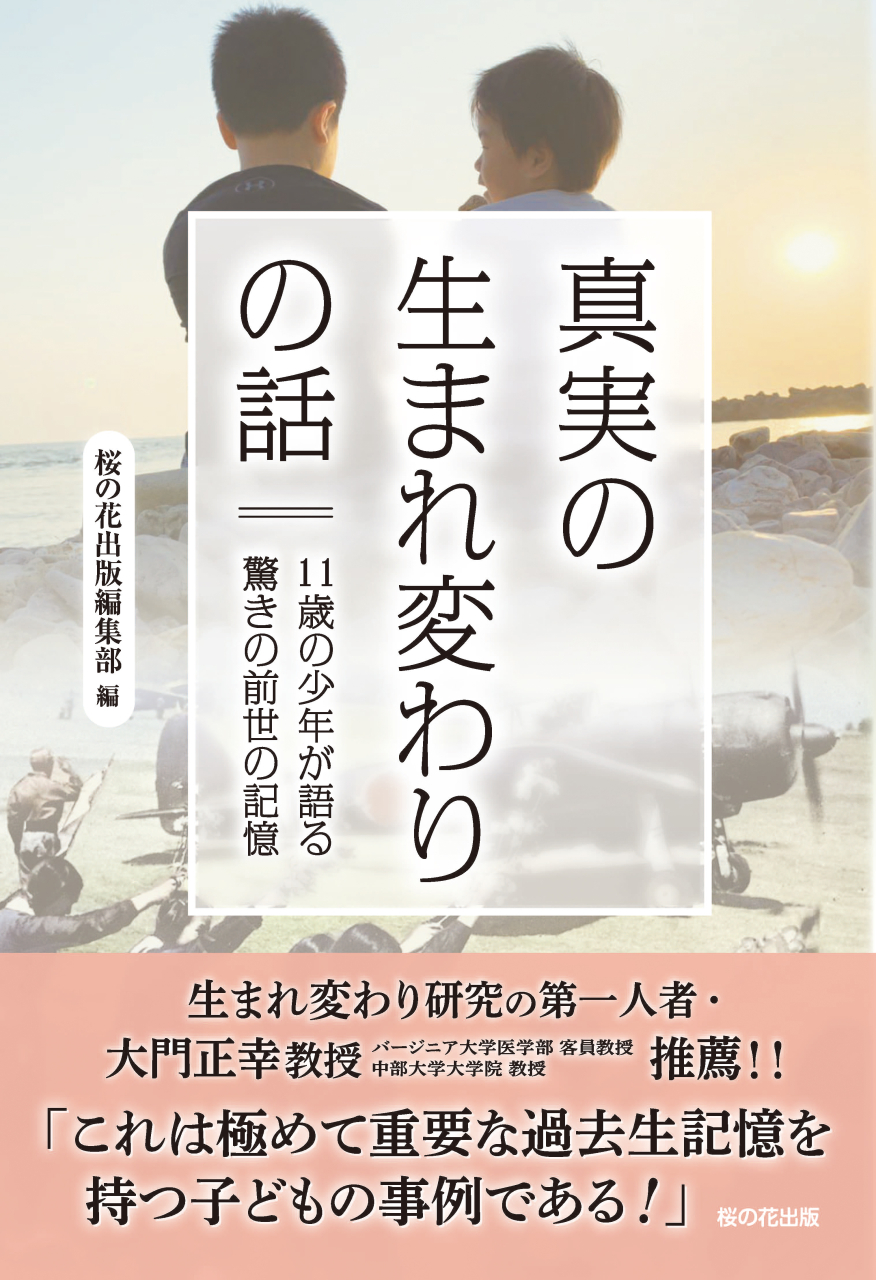

真実の生まれ変わりの話 -11歳の少年が語る驚きの前世の記憶

- 編集:桜の花出版編集部

- 定価:1,300円(税込1,430円)

- ページ数:232ページ

- ISBN-10:4434362305

- ISBN-13:9784434362309

- 発売日:2025/8/12

- サイズ:四六判並製本 18.8 x 12.8 x 1.6 cm

- 発行:桜の花出版/発売:星雲社

2025年8月12日 発売!

内容紹介

もうすぐ、お盆、そして終戦記念日。ご先祖様や英霊の方々に気持ちを寄せるこの時に…

前世、特攻隊員だった記憶を持つ少年の不思議な実話です。

「輪廻転生」「生まれ変わり」「前世」「来世」…これらは単なる空想や迷信ではなく、時に誰かの体験談や証言を通して、私たちに「もしかすると、生まれ変わりは本当にあるかも?」と思わせます。

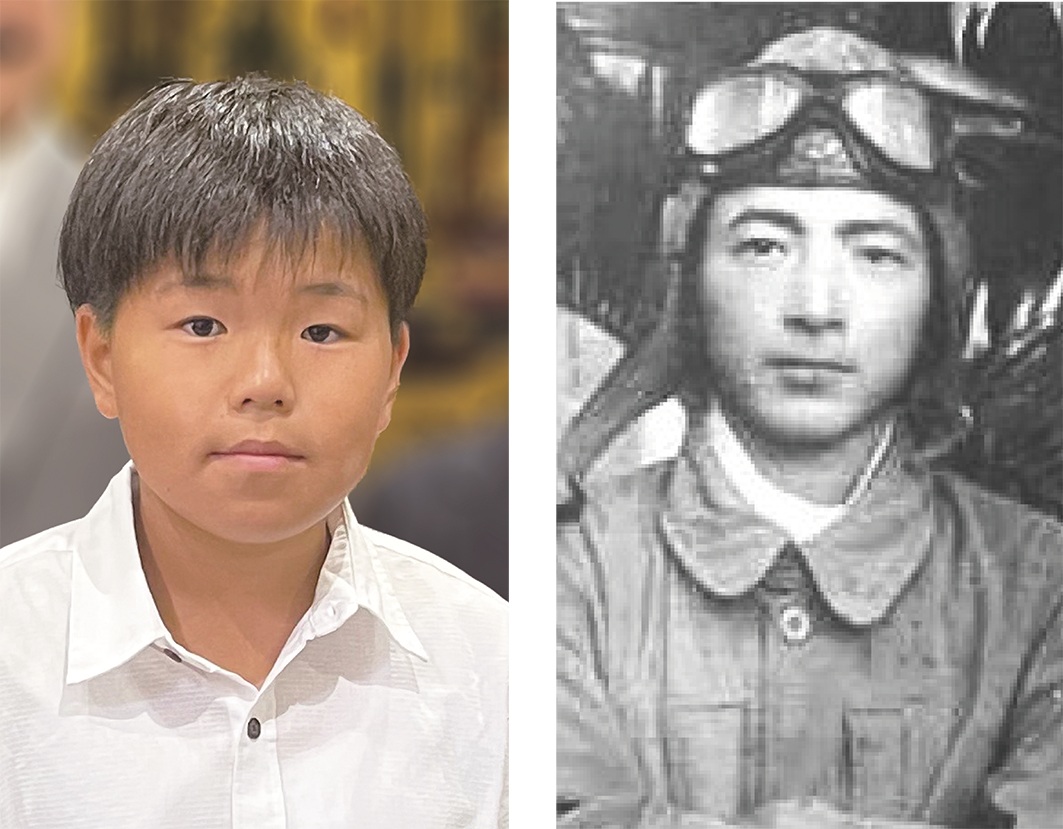

本書の主人公である少年・谷 常佑(たに じょう)君の語る前世の話こそ、まさしく「生まれ変わりは本当にあるんだ!」と思わせる瞬間だと言えるでしょう。常佑君は、2014年生まれの小学5年生。両親とお姉さん2人と共に暮らし、スポーツ少年団で野球に打ち込む、一見すると普通の少年です。

しかし、常佑君は、今から80年前に亡くなった人物の記憶を持つ類稀なる「前世の記憶の持ち主」でした。

常佑君は、前世は特攻隊員で、名前は穴澤利夫(あなざわとしお)少尉だと話します。

穴澤少尉は、昭和20年、終戦直前の米軍との沖縄戦で、知覧から戦闘機「隼」に乗って特攻し、弱冠22歳で命を落としました。

常佑君の一言一言は、記憶というよりも、まるで心(意識)の奥底に刻まれた体験そのもののように響き、驚きを隠せませんでした。

ところで、常佑君は、なぜ前世の人物・穴澤少尉に辿り着くことができたのか?

その鍵は、幼い時から戦争の記憶と共に常佑君の頭にあった「ちえこ」という名前でした。

本書では、常佑君が幼少期に示した特異な行動、自分探しの旅(知覧特攻平和会館、靖國神社)、婚約者・智恵子さんへの想い、特攻で死ぬ瞬間までの一連の記憶、前世の日本社会と現代とのあまりの違い、隼の操縦方法、穴澤少尉の人生哲学などがインタビュアーの問いに答える形で語られています。

さらに、常佑君という前世の記憶を持った子を持ったお母さんの苦悩と人生の大転換の話は、親子の絆や霊の在り方について、大きな示唆を与えてくれるでしょう。

生まれ変わり研究の第一人者である大門正幸教授の特別寄稿も、研究者ならではの視点で捉えた見逃せない一篇です。

前世の記憶が語られるだけではなく、「今をどう生きるか」という深いメッセージが込められています。

前世からの想いを胸に現代を逞しく生きる常佑君の姿は、きっと、読む人に新たな視点と静かな感動を届けてくれることでしょう。

谷 常佑君(左)と穴澤利夫少尉(右)

前世の記憶を持つ人たちには共通した行動や特徴が見られる。「生まれ変わり」とされる事例は、日本では江戸時代から記録が残っており、国内外で研究が進みつつある。

目次

第一章 記憶の奥の〝誰か〟を探して

第二章 前世から引き継がれた穴澤少尉の記憶

第三章 前世から持ち続けた智恵子さんへの想い

第四章 80年前の前世と今

第五章 前世の記憶で語る「隼」の操縦方法

第六章 前世の記憶を語る息子の母として 苦悩の先に見えた光

大門正幸教授 特別寄稿 極めて重要な過去生記憶を持つ子どもの事例

前世の記憶を持つ谷常佑(たに じょう)君

2014年生まれ。2歳を過ぎた頃から異常に戦闘機に興味を示し、おもちゃの飛行機を与えると地面に叩きつける遊びをするようになる。3歳頃から絵を描き始め、最初は緑の絵の具ばかりを使い次第にその緑が戦闘機になり、更に戦闘機が敵艦を攻撃する殺伐としたものになり、両親は精神状態を心配した。4〜5歳頃に「保育園で好きな子できた?」と聞かれると必ず「ちえこ」と答え、学校で手紙の書き方を習った際の宛名も「ちえこへ」となっていた。軍歌を聞きながら宿題をしたり、花火の音に異様に嫌悪感を持つ。2022年、ロシアとウクライナの戦争の映像を機に戦争の記憶を話し出し、「ちえこ」という記憶を頼りに、前世の婚約者だった智恵子さんを探し当て、「自分は穴澤利夫なんだ。特攻隊で沖縄の海に沈んだ」と前世の人物にも辿り着いた。2024年8月、知覧特攻平和会館訪問後から更に前世の記憶が色濃くなる。2024年の12月、両親が藁をも掴む思いで、生まれ変わり研究第一人者の大門正幸教授に相談し、教授より極めて重要な前世の記憶を持つ事例と認められた。お菓子は抹茶味など和風、食事は青菜のお浸しなど質素なものを好み、大人の雰囲気を醸し出す。「特攻は悲劇じゃない。自分たちは大切な人を護るために誇りを胸に飛んだ」という穴澤少尉の思いを多くの日本人に知って貰えることを希っている。穴澤少尉のご実家の方からの「自分の道を進んで行って下さい。頑張って生きて下さい!」とのエールも心の支えとなっている。